Die Easy Quick Schleppklinke glänzt mit einem besonders einfach zu bedienenden Einhänge- und Auslösemechanismus. Der hat aber auch seinen Preis.

Gleitschirmflieger, die per Schleppwinde in die Luft gehen, kennen das Gefummel mit klassischen Stoffbandklinken, zum Beispiel vom Typ Independence SK 1: Da muss man erst eine Seilschlaufe durch die andere ziehen, dann mit einem Ring sichern und schließlich noch über den Auslösedorn fädeln. Wer sich das jetzt aus der Beschreibung her bildlich nicht vorstellen kann - das macht nichts. Es ist halt etwas komplizierter und erst recht mit Handschuhen nicht immer so leicht zu bewältigen. Da wünscht man sich einen Mechanismus, der einfach dem Prinzip Auf-und-Zu gehorcht und keine weiteren Fummeleien erfordert. Die neue Easy Quick Schleppklinke von Dietmar Mathes schafft das.

Bei der Easy Quick muss man nur eine kurze Seilschlaufe über einen Metallzapfen legen und mit einer Schiebehülse sichern, schon ist die Klinke geschlossen. Zum Lösen des Seiles wird einfach die Hülse wieder zurück gezogen, schon kennt das Schleppseil kein Halten mehr.

Einen ganz ähnlichen Mechanismus gab es vor ein paar Jahren schon einmal. Klings hieß dieser Klinkentyp. Er stand allerdings im Ruf, nicht in allen Lagen immer ganz sicher auszulösen. Das hing auch damit zusammen, dass beim Einbau der Klinke nicht vorgegeben bzw. zu erkennen war, dass der Seilhaltezapfen am besten nach unten zeigen sollte, damit das Seil auch ganz problemlos davon abrutscht. Meines Wissens wird diese Klinke heute nicht mehr hergestellt.

Entwickler Dietmar Mathes hat die typischen Fehlerquellen der Klings erkannt und bei der Easy Quick systematisch ausgeschlossen. Der korrekte Einbau ist vorgegeben. Die Klinke wird zusammen mit den Tragegurten des Schirmes in die Karabiner gehängt. Die rechte und die linke Einhängeschlaufe sind mit R und L beschriftet, zudem mit den Farben Grün und Rot markiert. Da er Stoffbänder anstelle einfacher Dyneema-Seile verwendet, kann sich die Klinke auch nicht unbemerkt verdrehen. Folgt man den eindeutigen Einbauanweisungen, ist der Einhängezapfen deshalb immer korrekt ausgerichtet, um eine sichere Klinkung zu gewährleisten.

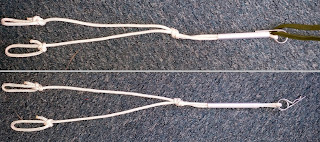

Als weitere Verbesserung gegenüber der Klings bietet die Easy Quick Klinke auch noch die Möglichkeit, den Schirm vorbeschleunigt zu schleppen. Dafür werden die oben im Bild zu sehenden, roten Seile in den Beschleuniger mit eingehängt. Das ist sinnvoll, weil die Vorbeschleunigung das Starten erleichtert und typischerweise auch etwas größere Schlepphöhen ermöglicht. Hinzu kommt noch ein Sicherheitseffekt: Beim Seilriss oder beim Klinken unter Last entfällt die Vorbeschleunigung ja automatisch, dadurch fällt das Vorschießen des Schirmes schwächer aus, der Pilot muss den Schirm kaum noch mit tiefer Bremse abfangen.

In der Praxis funktioniert das alles sehr gut und wie gewünscht. Dennoch würde ich die Easy Quick nicht grundsätzlich allen Schlepppiloten empfehlen. Denn diese Bauweise hat auch - je nach Gurtzeugtyp - ihre Nachteile. Wer zum Beispiel mit einem großen Cockpit oder einer Frontrettung fliegt, wird feststellen, dass er die Verschlusshülse der Klinke, die er beim Ausklinken ja greifen und zurückschieben muss, bei steilen Seilwinkeln gar nicht mehr im Sichtfeld hat. Da ist der Frontcontainer davor, um den man dann blind herumgreifen muss. In turbulenter Luft, wenn alles schnell gehen soll, wird man das sicher als störend erleben.

Auch für Piloten mit Liegegurtzeugen, die häufig fest installierte Cockpits besitzen, ist die Easy Quick nicht ideal. Es kann passieren, dass im späteren Freiflug (nach dem Klinken), aber bei immer noch eingehängter Vorbeschleunigung, der Fußbeschleuniger nicht mehr ganz durchgetreten werden kann. Denn das ungeteilte Stoffband der Klinke spannt sich dann um das Cockpit und blockiert die weitere Beschleunigung. Man kann das Problem in der Luft natürlich lösen, indem man einfach die Vorbeschleunigungsseile aushängt. Aber das ist ein zusätzliches Gefummel, das man in bewegter Luft nicht unbedingt haben muss.

Wirklich überzeugen kann die Easy Quick also nur bei normalen, offenen Gurtzeugen, die ohne Cockpit oder Frontretter geflogen werden. Dann ist der simple Verschlussmechanismus die reine Freude.

In der Herstellung ist der Verschluss übrigens gar nicht so simpel. Er wird aus einem massiven Stück Aluminium herausgefräst. Das hat seinen Preis. Der empfohlene Verkaufspreis der Easy Quick liegt bei 95,- €. Die Schleppklinke ist mittlerweile schon bei diversen Flugschulen erhältlich.

Die Klinke wiegt übrigens 88 Gramm inkl. aufbewahrungssäckchen. Und wer fürchtet, bei einem Seilriss das Alustück ins Gesicht geschleudert zu bekommen: Auch hier ist vorgesorgt, ein passendes Rückhaltegummi schon integriert.

Weitere Rückfragen können per Email an den Entwickler gerichtet werden: dietmar.mathes [at] web.de

Wer die Easy Quick mal live in Aktion sehen will, kann sich ein kurzes Demo-Video von Gunther Kiphard (Area28.de) dazu anschauen.

|

| Die Easy Quick Schleppklinke. // Quelle: parazone.de |

Bei der Easy Quick muss man nur eine kurze Seilschlaufe über einen Metallzapfen legen und mit einer Schiebehülse sichern, schon ist die Klinke geschlossen. Zum Lösen des Seiles wird einfach die Hülse wieder zurück gezogen, schon kennt das Schleppseil kein Halten mehr.

|

| Klinke Klings als "Urvater" des Schubhülsenverschlusses. |

Entwickler Dietmar Mathes hat die typischen Fehlerquellen der Klings erkannt und bei der Easy Quick systematisch ausgeschlossen. Der korrekte Einbau ist vorgegeben. Die Klinke wird zusammen mit den Tragegurten des Schirmes in die Karabiner gehängt. Die rechte und die linke Einhängeschlaufe sind mit R und L beschriftet, zudem mit den Farben Grün und Rot markiert. Da er Stoffbänder anstelle einfacher Dyneema-Seile verwendet, kann sich die Klinke auch nicht unbemerkt verdrehen. Folgt man den eindeutigen Einbauanweisungen, ist der Einhängezapfen deshalb immer korrekt ausgerichtet, um eine sichere Klinkung zu gewährleisten.

Als weitere Verbesserung gegenüber der Klings bietet die Easy Quick Klinke auch noch die Möglichkeit, den Schirm vorbeschleunigt zu schleppen. Dafür werden die oben im Bild zu sehenden, roten Seile in den Beschleuniger mit eingehängt. Das ist sinnvoll, weil die Vorbeschleunigung das Starten erleichtert und typischerweise auch etwas größere Schlepphöhen ermöglicht. Hinzu kommt noch ein Sicherheitseffekt: Beim Seilriss oder beim Klinken unter Last entfällt die Vorbeschleunigung ja automatisch, dadurch fällt das Vorschießen des Schirmes schwächer aus, der Pilot muss den Schirm kaum noch mit tiefer Bremse abfangen.

|

| Die Kupplung der Easy Quick ist aus einem massiven Stück Aluminium gefräst. Das Bild zeigt die Klinke im geöffneten Zustand mit zurückgeschobener Hülse. |

Auch für Piloten mit Liegegurtzeugen, die häufig fest installierte Cockpits besitzen, ist die Easy Quick nicht ideal. Es kann passieren, dass im späteren Freiflug (nach dem Klinken), aber bei immer noch eingehängter Vorbeschleunigung, der Fußbeschleuniger nicht mehr ganz durchgetreten werden kann. Denn das ungeteilte Stoffband der Klinke spannt sich dann um das Cockpit und blockiert die weitere Beschleunigung. Man kann das Problem in der Luft natürlich lösen, indem man einfach die Vorbeschleunigungsseile aushängt. Aber das ist ein zusätzliches Gefummel, das man in bewegter Luft nicht unbedingt haben muss.

Wirklich überzeugen kann die Easy Quick also nur bei normalen, offenen Gurtzeugen, die ohne Cockpit oder Frontretter geflogen werden. Dann ist der simple Verschlussmechanismus die reine Freude.

In der Herstellung ist der Verschluss übrigens gar nicht so simpel. Er wird aus einem massiven Stück Aluminium herausgefräst. Das hat seinen Preis. Der empfohlene Verkaufspreis der Easy Quick liegt bei 95,- €. Die Schleppklinke ist mittlerweile schon bei diversen Flugschulen erhältlich.

Die Klinke wiegt übrigens 88 Gramm inkl. aufbewahrungssäckchen. Und wer fürchtet, bei einem Seilriss das Alustück ins Gesicht geschleudert zu bekommen: Auch hier ist vorgesorgt, ein passendes Rückhaltegummi schon integriert.

Weitere Rückfragen können per Email an den Entwickler gerichtet werden: dietmar.mathes [at] web.de

Wer die Easy Quick mal live in Aktion sehen will, kann sich ein kurzes Demo-Video von Gunther Kiphard (Area28.de) dazu anschauen.